消滅時効について

職務発明譲渡の相当の対価請求権も、以下に示す時効期間の経過によって消滅しますので注意が必要です。

消滅時効の起算点は、職務発明規則等に、いわゆる発明報酬の支払時期の定めがあるか否かによって異なります。

- 定めのある場合

- 支払の時期から10年

- 定めのない場合

- 特許を受ける権利を譲渡した時から10年

会社との関係を考えると、会社の定める発明報奨金を不服として、相当の対価との差額を在職中に請求することはまれなのではないかと思います。

相当の対価請求権の時効消滅については、慎重に検討する必要があります!!

請求の方法について

まずは、会社に対して口頭なり文書なりで、相当の対価を支払うように請求していくことになります。その際の請求金額の算定方法は、当サイトに記載の通りです。

算定に必要なデータとしては、特許発明を実施した製品の品番等、売上高、(仮想)実施料率、発明者貢献度などがあります。

発明者は請求の相手方の会社に勤務していたのですから、特許発明実施製品の品番等や、売上高等のデータにはアクセスできるのではないかと思います。

発明者貢献度に関しては、発明完成や権利化の経緯、製品の売り上げに会社の営業力が占める割合や、業界内での製品シェア、発明の独自性等を考慮して推定していくしかないです。本サイトに引用した判例も参考にしてみて下さい。

実施料率に関しては、実務的には以下の書籍が参考にされる場合が多いです(amazonへのリンクです)。

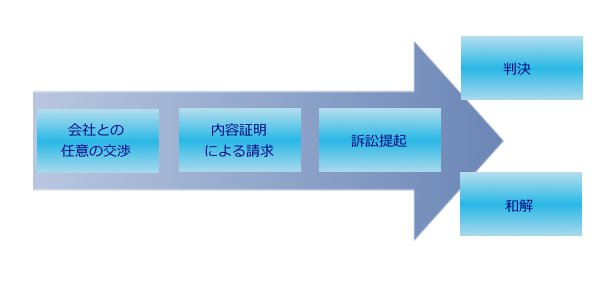

しかし、請求があったからといって、会社が「はいそうですか」と希望の額を支払うとは限りません。交渉が決裂した場合は、法的な手続きをせざるを得ないでしょう。

具体的には、内容証明郵便による請求、及び、訴訟という手順を踏んで、請求していくのが一般的ではないかと思います。

もちろん発明者本人がこれらの手続を行うことは可能です。しかし、発明対価の請求には、技術の知識と特許法をはじめとする法律の知識が必要となるため、わからない場合は弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士の選び方は当サイトの別記事を参考にしてみて下さい。

請求されてしまったら

企業が発明者に職務発明対価を請求された場合は、どのような点に注意をすべきでしょうか。

会社側に有利に働く事情のうち主なものを以下に示します。会社としては、これらの事情を挙げて相当の対価を減額したり、場合によってはすでに十分な対価を支払っていると主張することになるでしょう。

- 職務発明とはいえない(自由発明である)

- 職務発明対価請求権が時効消滅している

- 請求者は真の発明者とはいえない

- 特許発明が実施されていない、特許製品の売り上げがない

- 特許発明に技術的価値が無い

- 特許が他者に実施許諾されていない

- 既に十分と思われる対価を支払っている

- 無効審決が確定し、特許が遡及的に消滅した

相当の対価の額は客観的に定まるものであり、算定のための式も実務上明らかになっています。しかし、額の算定には様々な不確定要素があります。すなわち、多くの要素を考慮する必要がある上に、それらの個別の要素の評価基準は明確ではないのです。

例えば、仮想実施料率や超過売上といった、仮想的な値を設定する必要があり、これらの値は判断主体によって異なってくるのが通常です。実務上も、地方裁判所と知財高裁の認定額に開きがあることは決して珍しくありません。

職務発明対価の額を定める交渉にあたっては、十分な根拠を示して、会社と発明者がお互いに納得できるような議論をする必要があるでしょう。特に、発明者の貢献度といった要素はあとに続く研究者のモチベーションに直接関わる事項ですので、慎重に議論する必要があります。

費用(手数料)について

内容証明の送付や、訴訟の提起といった手続をする場合には、手数料がかかります。弁護士に依頼する場合は、手数料のほかにも弁護士費用がかかります。

内容証明郵便を出す場合の手数料は、概算で1500円前後です。

訴訟を提起する場合は、訴訟の手数料として印紙を訴状に貼付する必要があります。印紙の額は法律で定まっており、請求する額によって異なります。例えば、600万円を請求する場合の印紙の額は、3万4千円です。その他にも若干の郵券代がかかります。