2011年4月アーカイブ

弁護士費用

弁護士費用は、平成16年4月に自由化されましたので、ご依頼になる弁護士によって異なります。近年は、弁護士報酬の自由化に加えて、使い勝手の良いサービスを志向する法律事務所が増えましたので、報酬体系も実に様々となりました。相談料無料であったり、着手金が定額であったりすることも珍しくありません。

弁護士は、費用について説明や見積りをする義務がありますので、詳しくはご依頼になる弁護士にご相談下さい。

一般的には以下のような費用がかかります。

- 相談料

- 法律相談の費用です。

- 着手金

- 結果にかかわらず、弁護士が手続を進めるため、着手時に支払う費用です。請求する額に応じて決められることが多いですが、定額制や着手金無料の弁護士も存在します。

- 成功報酬

- 相手方に対する請求が成功し金銭的利益が得られた場合、得られた額に応じて支払う費用です。着手金が低額の場合は、成功報酬の割合が高くなっている場合があります。

弁護士について

職務発明対価請求の交渉や手続を、発明者ご自身でやられることも十分可能です。しかし、手続には法律や判例といった専門知識が必要ですし、勤務などの時間的な制約もあることかと思います。法律の専門家である弁護士に依頼するのもまた、一つの選択かと思います。

それでは、どのような弁護士に依頼をすればいいでしょうか。一概に弁護士といっても、興味や経験のある分野はそれぞれ異なります。

職務発明対価請求については、以下の知識・経験のある弁護士が向いていると思われます。

- 特許法の知識のある弁護士

- 技術に理解のある弁護士

- 弁理士との協働ができる弁護士

また、弁護士に依頼される際はかならず以下の事項を確認しましょう。

- 企業とのコンフリクトの有無

- 費用はどれだけかかるか

費用(手数料)について

内容証明の送付や、訴訟の提起といった手続をする場合には、手数料がかかります。弁護士に依頼する場合は、手数料のほかにも弁護士費用がかかります。

内容証明郵便を出す場合の手数料は、概算で1500円前後です。

訴訟を提起する場合は、訴訟の手数料として印紙を訴状に貼付する必要があります。印紙の額は法律で定まっており、請求する額によって異なります。例えば、600万円を請求する場合の印紙の額は、3万4千円です。その他にも若干の郵券代がかかります。

請求されてしまったら

企業が発明者に職務発明対価を請求された場合は、どのような点に注意をすべきでしょうか。

会社側に有利に働く事情のうち主なものを以下に示します。会社としては、これらの事情を挙げて相当の対価を減額したり、場合によってはすでに十分な対価を支払っていると主張することになるでしょう。

- 職務発明とはいえない(自由発明である)

- 職務発明対価請求権が時効消滅している

- 請求者は真の発明者とはいえない

- 特許発明が実施されていない、特許製品の売り上げがない

- 特許発明に技術的価値が無い

- 特許が他者に実施許諾されていない

- 既に十分と思われる対価を支払っている

- 無効審決が確定し、特許が遡及的に消滅した

相当の対価の額は客観的に定まるものであり、算定のための式も実務上明らかになっています。しかし、額の算定には様々な不確定要素があります。すなわち、多くの要素を考慮する必要がある上に、それらの個別の要素の評価基準は明確ではないのです。

例えば、仮想実施料率や超過売上といった、仮想的な値を設定する必要があり、これらの値は判断主体によって異なってくるのが通常です。実務上も、地方裁判所と知財高裁の認定額に開きがあることは決して珍しくありません。

職務発明対価の額を定める交渉にあたっては、十分な根拠を示して、会社と発明者がお互いに納得できるような議論をする必要があるでしょう。特に、発明者の貢献度といった要素はあとに続く研究者のモチベーションに直接関わる事項ですので、慎重に議論する必要があります。

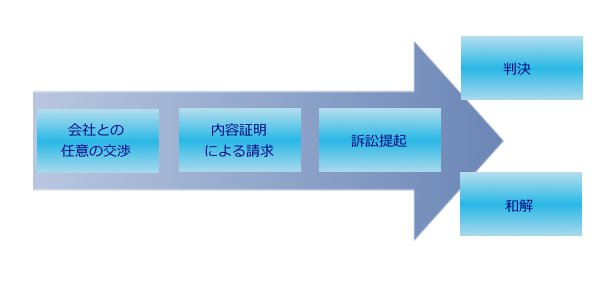

請求の方法について

まずは、会社に対して口頭なり文書なりで、相当の対価を支払うように請求していくことになります。その際の請求金額の算定方法は、当サイトに記載の通りです。

算定に必要なデータとしては、特許発明を実施した製品の品番等、売上高、(仮想)実施料率、発明者貢献度などがあります。

発明者は請求の相手方の会社に勤務していたのですから、特許発明実施製品の品番等や、売上高等のデータにはアクセスできるのではないかと思います。

発明者貢献度に関しては、発明完成や権利化の経緯、製品の売り上げに会社の営業力が占める割合や、業界内での製品シェア、発明の独自性等を考慮して推定していくしかないです。本サイトに引用した判例も参考にしてみて下さい。

実施料率に関しては、実務的には以下の書籍が参考にされる場合が多いです(amazonへのリンクです)。

しかし、請求があったからといって、会社が「はいそうですか」と希望の額を支払うとは限りません。交渉が決裂した場合は、法的な手続きをせざるを得ないでしょう。

具体的には、内容証明郵便による請求、及び、訴訟という手順を踏んで、請求していくのが一般的ではないかと思います。

もちろん発明者本人がこれらの手続を行うことは可能です。しかし、発明対価の請求には、技術の知識と特許法をはじめとする法律の知識が必要となるため、わからない場合は弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士の選び方は当サイトの別記事を参考にしてみて下さい。

消滅時効について

職務発明譲渡の相当の対価請求権も、以下に示す時効期間の経過によって消滅しますので注意が必要です。

消滅時効の起算点は、職務発明規則等に、いわゆる発明報酬の支払時期の定めがあるか否かによって異なります。

- 定めのある場合

- 支払の時期から10年

- 定めのない場合

- 特許を受ける権利を譲渡した時から10年

会社との関係を考えると、会社の定める発明報奨金を不服として、相当の対価との差額を在職中に請求することはまれなのではないかと思います。

相当の対価請求権の時効消滅については、慎重に検討する必要があります!!

シミュレーション

仮想の事例でシミュレーションをしてみたいと思います。なお、以下は極度に単純化した事例であり、現実のものとは大きく異なることにご留意下さい。

田島康陽さんは、某国立大学の工学部を卒業して、合成樹脂メーカー、オリジナル樹脂製造株式会社に勤める研究者です。彼は、部下2名と共に、遷移金属と特殊な環状化合物との錯体からなる画期的な触媒技術を発明しました。彼の研究チームは、職務発明規則に従い発明届出書を知財部に提出したところ、数年後に会社は無事に特許を取得することができました。

研究チームのそれぞれには、職務発明規則により、特許出願時2万円、特許登録時に3万円の発明者報奨金が支払われました。しかし、みんなで特許出願記念、特許取得記念と称して飲みに行ったので、このお金は瞬く間に無くなってしまいました。また、職務発明規則によると、実績補償金として会社の定める相当額が、特許取得翌年の1月1日に支払われるとのことですが、これが支払われることはありませんでした。

一方、会社はこの触媒技術を用いて、従来にない新たな樹脂「スーパーレジンP5」を製造することに成功し、これを上市しました。

スーパーレジンP5は、その耐熱性と強度の高さから、安価なオレフィン系でありながらエンジニアリングプラスチックの用途にも使用可能であるということで、爆発的なセールスを記録しました。

ところが、そんな折、田島さんのお父様が亡くなってしまいました。彼の実家は江戸時代から続く由緒正しいお煎餅の名店である「赤のれん本舗」で、跡継ぎは田島さんしかいません。彼は会社を辞め、実家の煎餅屋を継ぐことにしました。

特許を取得して以来、スーパーレジンP5の年間売上は20億円であり、売上は毎年安定しています。オリジナル樹脂製造株式会社以外には、同様の樹脂を製造販売している会社はありません。

本件の経過を時系列にすると以下の通りです。

- 平成12年12月1日

- 発明完成

- 平成13年1月1日

- 特許出願

- 平成13年1月31日

- 出願報奨金2万円支払

- 平成16年7月1日

- 特許登録

- 平成16年7月31日

- 登録報奨金3万円支払日

- 平成17年1月1日

- 特許実績報酬金支払日

田島さんは、会社に職務発明対価を支払うよう求めましたが、会社の提示したのは、金一封30万円でした。そこで彼は、自分たちの労力の結晶である本件発明について、相当の対価はいかほどなのかをまず見積もってみることにしました。

まとめ

相当の対価としては、以下の額を請求できます。

会社が特許発明を実施しておらず、他者に実施許諾(ライセンス)している場合

会社が特許発明を実施している場合

ここで

- 実施料収入

- 許諾先の特許発明実施製品の売上高×実施料率

- 発明者の貢献度

- 1-会社の貢献度

- 共同発明者間の寄与度

- 発明者が複数いる場合に、請求者(発明者)が発明に対して寄与した割合

- 超過売上

- 特許発明を自社で実施している場合の売上と、特許を他者に実施許諾している場合の自社売上の差額

- 仮想実施料率

- 当該特許が実施許諾されると仮想した場合の実施料率。マーケットの動向や特許発明の技術的優位性等から算定される

発明者の貢献度とは

相当の対価の算定には、その発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮することになっています。

職務発明の発明者は会社の職務として発明を行うわけですから、会社は研究資材・資金や従業者の給与を負担しており、職務発明の完成に貢献しています。よって、発明者と会社との衡平を考慮して、発明者が特許を取得した場合には、会社は通常実施権を得ますが、発明者が会社に職務発明について特許を受ける権利を譲渡した場合には、相当の対価の算定に会社の貢献度を考慮することになります。

発明者の貢献度と、使用者の貢献度との関係は以下の式で表される通りです。

したがって、相当の対価の算定は、独占の利益に発明者の貢献度の割合を乗じたものになります。

この発明者貢献度を算出する事情としては様々なものが考慮されれます。例えば、発明にあたって会社が負担した費用(研究費、資材、発明者の給与等)等はもちろんのこと、裁判例では、発明完成までの事情にとどまらず、権利取得過程、事業化の過程等の発明譲渡後の事情も参酌されています。

発明者貢献度はまさにケースバイケースで判断されるとしかいいようがありませんが、青色LED訴訟で東京高裁が「和解についての当裁判所の考え」で示した、発明者貢献度5%という値は一つの目安となるでしょう。

独占の利益とは

独占の利益を算定する方法は、会社が特許発明を自ら実施せず、他者にライセンスして収入を得ている(他者実施)場合と、会社が自ら特許発明を実施している(自己実施)場合とによって異なります。各場合の独占の利益の算定方法は、以下の式で表されます。

他者実施の場合

自己実施の場合

算定式

特許法では、その発明により使用者等が受けるべき利益の額と、その発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して相当の対価を定めることになっています。

その発明により使用者等が受けるべき利益の額は、特許を受ける権利の譲渡時における額です。しかしながら、譲渡時には、そもそも特許されるかどうかすらわからず、マーケットの規模や市場性もわからないのが通常です。よって、譲渡後の様々な事情を考慮して事後的に定めることができるとされています。

そして、かかる利益は、使用者が特許発明を実施して得られる利益ではなく、特許発明の実施をする権利を独占することによって得られる権利(独占の利益)といわれています(独占の利益については別項を参照して下さい)。

以上より、相当の対価の算定方法を式で表すと以下の通りです。

すなわち、相当の対価は、特許によって会社が独占することができた利益に発明者が貢献した割合(=1ー使用者の貢献度)を乗じた額です。

もっとも、共同発明者が複数いる場合は、対価は共同発明者の貢献度に応じたものとなります。

【ご参考までに:ご存知ですか、職務発明対価算定のメカニズム(tokyo devices記事)】

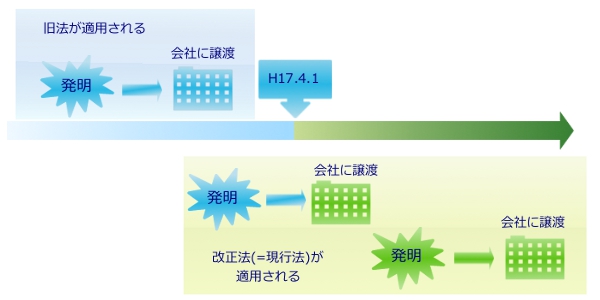

改正法下の職務発明について

平成17年4月1日以降に会社に譲渡された職務発明については、現行法が適用されます。そのような職務発明については、以下を考慮して対価が定められます。

- 就業規則や職務発明といった対価の定めがある場合は、その策定過程、開示状況や、適用状況を総合して、合理性を判断します(特許法35条4項)。

- 対価の定めが合理的な場合はそれによります。

- 対価の定めがなかったり、それが不合理な場合は、個別に決めていくことになります(特許法35条5項)。

相当の対価の算定基準

相当の対価はいくらになるのか?この問いについて、旧特許法35条4項は、以下の2つの事情を考慮して定めると規定するのみです。

- その発明により使用者等が受けるべき利益の額

- その発明がされるについて使用者等が貢献した程度

これらを一概に算定することは非常に困難ですから、裁判例では様々な事情を考慮して相当対価の算定がされています。

相当の対価請求権について

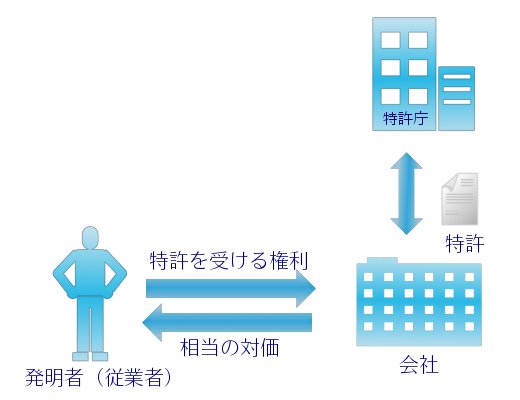

職務発明について特許を受ける権利等を会社に譲渡した発明者は、相当の対価の支払を受ける権利があります(特許法35条3項)。

先般、青色LEDの発明者である中村修二氏が発明当時の勤務先に対して相当の対価を請求された訴訟が大きな話題となりました。中村修二氏はかかる訴訟の和解時に、「職務発明の譲渡対価問題のバトンを後続のランナーに引き継ぎ、本来の研究開発の世界に戻る。」とコメントされていました。そして今日ではかなりの数の裁判例が蓄積され、相当の対価の算出方法については、ある程度基準が明らかになっているといってよいでしょう。

なお、特許法が平成16年に改正され、施行日である平成17年4月1日より前に会社に譲渡された職務発明と、同日以降に譲渡されたものとでは扱いが若干異なってきます。現在までに裁判例が蓄積されているのは、旧法下で譲渡された職務発明の場合です。

当サイトでは、特にことわりのない限り、旧法下で譲渡された場合について解説します。

職務発明の効果

職務発明については、自由発明と異なる特別な取扱いが認められています(特許法35条1項-3項)。

| 職務発明 | 自由発明 | |

|---|---|---|

| 特許を受ける権利の帰属 | 発明者に属するのが原則。会社に事前承継等可能 | 発明者に属する。会社には個別に譲渡可能 |

| 特許を受ける権利の事前承継の可否 | 就業規則等で、会社に事前承継等するという定めが可能 | 会社に事前承継等させる契約・規則等は無効 |

| 発明者等が職務発明について特許を受けた場合に、会社が有する権利 | 特許権者の許諾等が無くとも、法定の通常実施権あり | 特許権者が個別に譲渡・許諾等しない限り、権利無し |

| 特許を受ける権利を会社に譲渡した場合の対価 | 特許を受ける権利の客観的価値によって定まる相当の対価 | 譲渡時の契約等によって定まる対価 |

事前承継とは

そもそも、職務発明といえども、その発明について特許を受ける権利は発明者に帰属するのが原則です。

しかし、職務発明については、個別に契約などを結んだりしなくても、従業員規則や職務発明規則といった事前の契約等で、あらかじめ会社に対して特許を受ける権利を譲渡(これを事前承継といいます)するような取決めが可能です。

職務発明以外の発明、例えば自由発明について、事前承継をするような取決めは無効です(特許法35条2項)。

職務発明ではない場合

必要な3つの要件のうちひとつでも充足していない場合は、職務発明とはいえません。例えば会社員の身分で発明をしたけれど、それがご自身の職務に全く関係のない場合や、会社の業務範囲に属していない場合は職務発明とはいえません。そのような発明を本サイトでは自由発明とよぶことにします。

このような自由発明や、特許明細書に発明者として名前が載ってはいるが真の発明者ではない場合は、ご自身の職務発明とはいえませんので注意が必要です。

一方で、パートタイムや出向社員も職務発明の発明者になり得ます。

職務発明の要件

会社の業務として研究・開発等をした結果、発明が産まれ、それについて会社が特許を取得した場合は、職務発明が会社に事前承継されている場合が多いといえます。

職務発明の要件は、特許法35条1項に定められており、以下の3つの要件を充たす必要があります。

- 従業者等がした発明であること

- その発明をするに至った行為が、現在又は過去の職務に関すること

- 使用者等の業務範囲に属する発明であること

職務発明制度とは

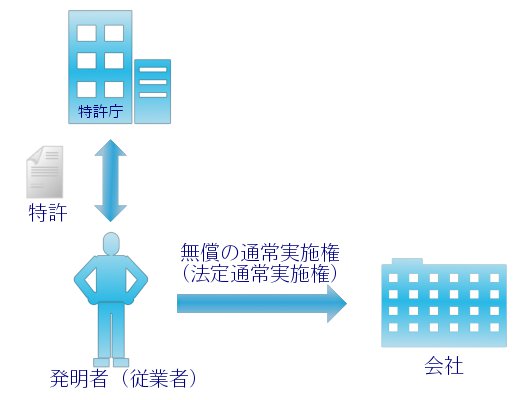

職務発明制度とは、使用者等(例:会社)と従業者等(例:従業員)との間の利益調整を図るために設けられた制度です。会社の従業員等が職務上なした発明(職務発明)について、発明者(従業者)が特許を受ける権利を会社に譲渡した場合には会社が従業者に「相当の対価」を支払い、従業者が特許を取った場合には会社に法定通常実施権が与えられる、とすることで、会社と発明者の公平が図られています。

本サイトの使い方

本サイトは、職務発明対価請求について解説しています。内容は左側のメインメニューからご覧下さい。

メインメニューの各項目をクリックしていただくと、さらに詳細な項目が表示されますので、クリックして各ページをご覧下さい。また、各ページの本文最下部のリンクをクリックしていくことによって、順序通りにナビゲーションされるようになっています。

本サイトの運営者に関してはこちらをご覧下さい。

職務発明対価請求ナビにはご自由にリンクしていただければと思います。許可、連絡等一切不要です。ただし、ご連絡していただければ運営者は喜びます。ご意見、ご要望も歓迎しています。

はじめに

自分の研究結果が特許になって、会社は儲かったらしい。それなのに会社からお金をもらえなかった・・・。会社と交渉したいのだけれども、いくら請求できるの?

突然、従業員から職務発明対価を請求されたけど、いくら払えばいいのかわからない・・・。

職務発明対価請求ナビは、このような疑問をお持ちの方にすこしでもお役にたてればとの想いから開設されました。

報道等によれば、近年職務発明対価請求訴訟が多発しています。最も有名なのは、青色LEDに関する発明をした中村修二氏が当時の勤務先を訴えた事件でしょう。東京地裁は判決中で実に「604億円」という対価を認定し、東京高裁は「和解についての当裁判所の考え」において「6億0857万円」という額を提案しました。また、実際には和解で終了し表沙汰になっていないケースも多いと思われます。

このような争訟が多発する原因の一つは「発明報奨金」と「相当の対価」の乖離が半ば常態化していることにあります。

こういった状況は日本の産業界にとっても、発明者個人にとっても不幸なことでしょう。本サイトの情報が皆様のお役にたてることを願ってやみません。